Toussaint Louverture n’a pas toujours été gouverneur. Il a commencé comme esclave, puis est devenu général, libérateur, héros. Mais une fois la guerre gagnée, il a dû gouverner. Et là, tout change.

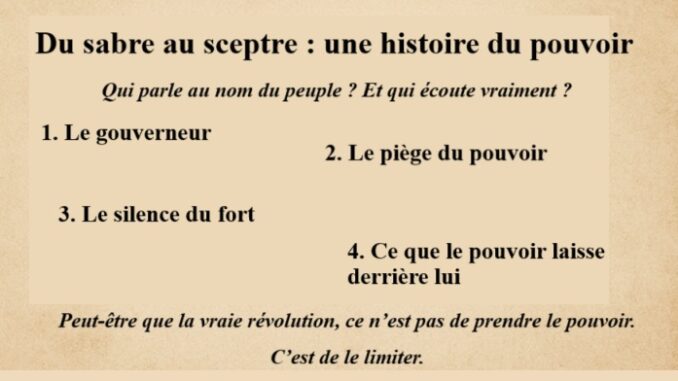

1. Le gouverneur

Dans son bureau, il ne tient plus le sabre. Il tient une plume. Il rédige une Constitution sans consulter Paris. Il se proclame gouverneur à vie. Il impose l’ordre, parfois avec dureté. Il veut éviter le chaos. Il veut sauver la révolution. Mais à force de vouloir tout contrôler, il devient ce qu’il combattait.

Dans les rues, on l’appelle “le père de la liberté”. Mais dans les champs, on commence à douter. Est-ce encore la liberté, si l’on ne peut partir ? Est-ce encore la révolution, si l’on doit obéir sans discuter ?

Toussaint ne recule pas. Il croit en l’ordre. Il croit en sa mission. Mais au fond de lui, une question le hante : a-t-il sauvé la liberté, ou l’a-t-il enfermée dans un palais ?

2. Le piège du pouvoir

Un siècle plus tard, Tocqueville observe les démocraties. Il admire leur énergie, leur égalité. Mais il s’inquiète. Il voit le danger d’un peuple qui, par lassitude ou peur, confie tout à un seul homme. Il parle de la tyrannie douce, celle qui ne crie pas mais qui enferme lentement.

Et puis vient Trump. Élu par le peuple, mais fasciné par le pouvoir personnel. Il contourne les règles, impose son récit, se présente comme le seul capable de sauver la nation. Comme Louverture, il croit en sa mission. Comme Tocqueville le craignait, il incarne la dérive d’un pouvoir qui se concentre, se durcit, se personnalise.

Trois hommes. Trois époques. Une même tentation : croire que le pouvoir, pour être efficace, doit être entier.

Dans les salons américains, on parlait de démocratie. Dans les meetings modernes, on criait “Make America Great Again”. Mais derrière les slogans, une même question revient : Quand le pouvoir devient un homme, que devient le peuple ?

3. Le silence du fort

L’hiver est rude dans les montagnes du Jura. Le fort de Joux est froid, humide, isolé. Dans une cellule étroite, Toussaint Louverture est seul. Il n’a plus de sabre, plus de plume, plus de sceptre. Juste le silence.

Quelques mois plus tôt, il croyait encore pouvoir gouverner Saint-Domingue. Il croyait en sa mission, en son ordre, en sa vision. Mais Napoléon ne voulait pas d’un homme libre qui pense par lui-même. Alors on l’a arrêté. On l’a envoyé loin, là où les révolutions ne font pas d’écho.

Toussaint regarde les murs. Il pense à l’île, au peuple, aux champs. Il pense à ses erreurs. A-t-il trop voulu contrôler ? A-t-il oublié que la liberté ne se commande pas ? Il ne parle plus. Il écrit quelques mots, parfois. Mais le froid gagne. Le silence aussi.

Il meurt en avril 1803. Pas sur un champ de bataille. Pas dans un palais. Dans une cellule glacée. Et pourtant, son rêve ne meurt pas. Quelques mois plus tard, Haïti devient libre.

Le pouvoir passe. Le silence reste. Mais parfois, dans ce silence, naît une vraie révolution.

4. Ce que le pouvoir laisse derrière lui

Le fort est silencieux. Louverture est mort. Mais l’île vit. Haïti devient libre. Une première dans l’histoire du monde : une république noire née d’une révolte d’esclaves. Le sabre a frappé, le sceptre a vacillé, mais l’idée a survécu.

Et pourtant, le pouvoir ne s’efface pas. Il laisse des traces. Des constitutions, des statues, des peurs. Il laisse aussi des réflexes : centraliser, contrôler, imposer. Même dans les démocraties.

Tocqueville l’avait vu venir. Il avait compris que le pouvoir, même élu, peut devenir doux et dangereux. Il ne crie pas. Il rassure. Il promet. Et peu à peu, il enferme.

Trump, dans un autre siècle, incarne cette dérive. Il ne vient pas d’un champ de bataille. Il vient des urnes. Mais il parle comme un chef de guerre. Il divise, il simplifie, il personnalise. Il transforme la démocratie en spectacle. Et le peuple, parfois, applaudit.

Nous vivons dans un monde où le pouvoir circule vite. Il passe d’un tweet à une loi, d’un discours à une décision. Mais la question reste la même :

Qui parle au nom du peuple ? Et qui écoute vraiment ?

Louverture voulait libérer. Tocqueville voulait comprendre. Trump voulait incarner. Et nous, que voulons-nous faire du pouvoir ?

Épilogue

Le sabre, le sceptre, le silence. Trois étapes. Trois visages du pouvoir. Mais aucune réponse définitive. Car le pouvoir ne se résout pas. Il se surveille. Il se questionne. Il se partage.

Peut-être que la vraie révolution, ce n’est pas de prendre le pouvoir. C’est de le limiter.

Poster un Commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.