Pourquoi vivons-nous ? Que faisons-nous de notre existence ? À quoi se raccrocher face à la souffrance, à l’absurde, à la finitude ? La question du sens de la vie traverse toute l’histoire de la philosophie — mais elle ne reçoit jamais de réponse définitive. Tantôt métaphysique, tantôt morale, existentielle ou spirituelle, elle nous invite à affronter ce qui ne se mesure pas, ce qui échappe, ce qui pourtant nous anime. Cet article tente de parcourir les réponses multiples – et les chemins qu’elles ouvrent.

« Celui qui a un pourquoi peut endurer tous les comment. » – Friedrich Nietzsche

De la quête métaphysique à la sagesse de vivre

Platon ou Aristote envisagent le sens de la vie comme réalisation de notre nature : la vérité, la vertu, la contemplation. Pour les stoïciens, il s’agit d’agir selon la raison, en harmonie avec l’ordre du monde. Les traditions orientales (bouddhisme, taoïsme) valorisent l’absence d’attachement, le détachement de l’ego, l’union avec le tout.

Ici, le sens n’est pas imposé, mais découvert ou cultivé, par la maîtrise de soi et l’élargissement de la conscience.

L’épreuve de l’absurde : la révolte sans réponse

Au XXᵉ siècle, l’idée de sens est ébranlée par les guerres, la crise des valeurs, l’effondrement des certitudes religieuses. Albert Camus, dans Le mythe de Sisyphe, parle de l’absurde : le décalage entre notre besoin de sens… et le silence du monde.

Mais Camus ne recommande pas le renoncement — il propose la révolte lucide : vivre pleinement, aimer, créer, malgré l’absurde.

La vie n’a peut-être pas de sens donné — mais elle peut devenir signifiance par notre engagement.

Existentialisme et subjectivité : construire son propre sens

Pour Sartre, « l’existence précède l’essence » : il n’y a pas de sens préétabli, seulement une liberté radicale à assumer. Le sens naît de nos choix, de notre responsabilité : c’est un projet plutôt qu’une réponse.

Simone de Beauvoir montre aussi que ce sens est en tension avec autrui, avec l’Histoire, avec notre condition incarnée. Le sens, ici, n’est pas une chose trouvée — c’est quelque chose qu’on fabrique, fragile, mais digne.

Spiritualités, liens et récit de soi

Pour d’autres courants, le sens naît du lien à plus grand que soi :

- Dieu ou le sacré (Kierkegaard, Levinas)

- L’altérité et la justice (Nussbaum, Ricœur)

- La transmission, la création, la mémoire (Arendt, Weil)

Le sens, alors, est moins une idée qu’un chemin relationnel, un récit qu’on tisse avec d’autres – vivants ou disparus, présents ou espérés.

L’essentiel

Il n’y a pas un sens de la vie – mais des manières de la rendre signifiante. Philosopher, c’est peut-être cela : ne pas renoncer à chercher, même quand on sait que le mystère demeure. Cultiver la clarté sans écraser la profondeur. Et offrir, à soi comme aux autres, non des certitudes, mais des éclaircies dans la nuit du monde.

Lectures recommandées

- Albert Camus, Le mythe de Sisyphe — Pour une éthique de la révolte face à l’absurde

- Viktor Frankl, Découvrir un sens à sa vie — Un témoignage bouleversant sur la quête de sens dans l’épreuve

- Emmanuel Levinas, Éthique et infini — Un dialogue entre responsabilité, altérité et transcendance

- Martha Nussbaum, Les frontières de la justice — Où le sens de la vie se pense aussi dans la vulnérabilité de l’autre

Sur le même thème

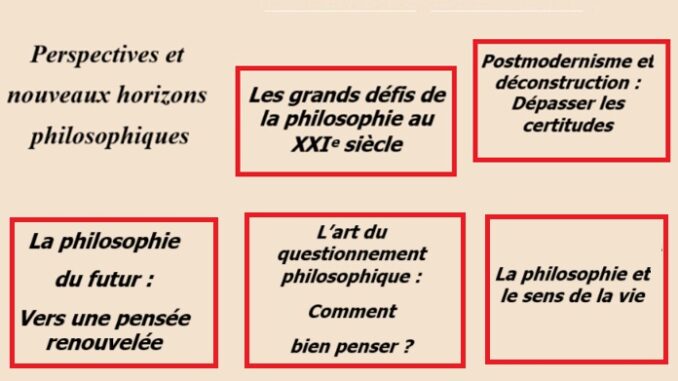

L’art du questionnement philosophique : comment bien penser ?

Poster un Commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.